データで見る理科離れ

09/03/12 17:58

「理科離れ」の歴史について調べてみた。といっても理科離れという現象の歴史ではなくて、「理科離れ」という言葉の歴史。この言葉がいつ頃から使われているか知る必要があってwebを漁ったが見つからなかったので、自分で調べてみたということ。他にもこのことを知りたい人がいるかもしれないので、データをここに置いておくことにした。

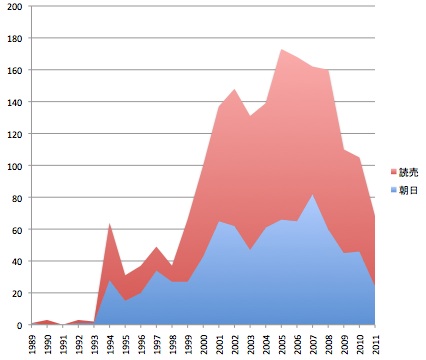

調べたのは,朝日新聞と読売新聞の紙面データベースで「理科離れ」を含む記事の年ごとの件数(全国版、地方版)。結果は下の通り。

図1. 「理科離れ」を含む記事の件数(全国版+地方版)

初出は1989年の朝日の記事(東工大資源研の山本明夫教授が日本の基礎研究の助成は少なすぎるとNatureに投稿した記事についてのもの)。この記事のなかで「理科離れ」という言葉は、特殊な新語というわけではなく、既にある程度は流通している言葉として使われている。

1990年に読売が3件。このうち最初の記事は、全国理科教育大会で発表された高校理科教師571人に対するアンケート結果で理科選択者が減少傾向にあるとされたことに関する解説記事。しかし後は続かず1991年は記事なし。1992年に朝日1件、読売2件。この年、中高教員などを中心に「青少年のための科学の祭典」がはじまったが、この頃はマスコミにはほとんど取り上げられていない。1993年は朝日読売なかよく1件ずつ。それが1994年に突然跳ね上がる。以後はご覧の通り。

きっかけになったと思われる事象としては、1994年4月12日に物理系3学会(日本物理学会、応用物理学会、日本物理教育学会)が声明をだしており、その後の一連の学協会の動きがマスコミを刺激した模様(1994年の朝日の初出はこの声明に関する記事、読売の記事もこの声明以降。)。

「生きる力」(別名、いわゆる「ゆとり教育」)の学習指導要領が公示されたのが、小中は1998年、高校は1999年。ここから「学力低下論争」に火がついて、「理科離れ」もヒートアップしたのがわかる。学習指導要領の施行は小中が2002年、高校が2003年。スーパーサイエンスハイスクール(SSH)が始まったのが2002年。『「学力低下」の実態――調査報告』(岩波ブックレット)も2002年。

その後、「2006年問題」あたりを中心に2005-2008年がピーク。「ゆとり見直し」の学習指導要領の公示が2008年(小中)、2009年(高校)になされた後は減少傾向にある。マスコミ的にはこれで一息ついた感じか。

追記あり

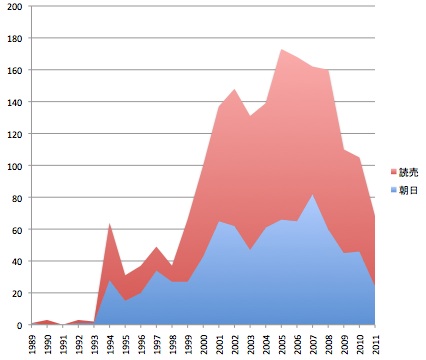

調べたのは,朝日新聞と読売新聞の紙面データベースで「理科離れ」を含む記事の年ごとの件数(全国版、地方版)。結果は下の通り。

図1. 「理科離れ」を含む記事の件数(全国版+地方版)

初出は1989年の朝日の記事(東工大資源研の山本明夫教授が日本の基礎研究の助成は少なすぎるとNatureに投稿した記事についてのもの)。この記事のなかで「理科離れ」という言葉は、特殊な新語というわけではなく、既にある程度は流通している言葉として使われている。

1990年に読売が3件。このうち最初の記事は、全国理科教育大会で発表された高校理科教師571人に対するアンケート結果で理科選択者が減少傾向にあるとされたことに関する解説記事。しかし後は続かず1991年は記事なし。1992年に朝日1件、読売2件。この年、中高教員などを中心に「青少年のための科学の祭典」がはじまったが、この頃はマスコミにはほとんど取り上げられていない。1993年は朝日読売なかよく1件ずつ。それが1994年に突然跳ね上がる。以後はご覧の通り。

きっかけになったと思われる事象としては、1994年4月12日に物理系3学会(日本物理学会、応用物理学会、日本物理教育学会)が声明をだしており、その後の一連の学協会の動きがマスコミを刺激した模様(1994年の朝日の初出はこの声明に関する記事、読売の記事もこの声明以降。)。

「生きる力」(別名、いわゆる「ゆとり教育」)の学習指導要領が公示されたのが、小中は1998年、高校は1999年。ここから「学力低下論争」に火がついて、「理科離れ」もヒートアップしたのがわかる。学習指導要領の施行は小中が2002年、高校が2003年。スーパーサイエンスハイスクール(SSH)が始まったのが2002年。『「学力低下」の実態――調査報告』(岩波ブックレット)も2002年。

その後、「2006年問題」あたりを中心に2005-2008年がピーク。「ゆとり見直し」の学習指導要領の公示が2008年(小中)、2009年(高校)になされた後は減少傾向にある。マスコミ的にはこれで一息ついた感じか。

追記あり

|