パイエルス転移の新しい仲間

01/04/08 11:08 Filed in: 相転移

パイエルス転移とは、金属における電子-格子相互作用によって、フェルミ面不安定性と格子の周期歪みが協奏的に発生する相転移である。パイエルス転移のことを電荷密度波相転移、CDW転移と言うこともある。もともとは、Sb、Biなどの結晶に見られる低対称性の構造が安定化する機構として、R. E. Peierlsが、教科書Quantum Theory of Solids (1955)の中で提案したものである。1970年前後から、低次元性の強いフェルミ面を有する金属で相次いで発見され、精力的に研究されてきた。

これらの研究で、同じパイエルス転移であっても、物質によって振る舞いがかなり異なることが明らかになった。このような物質による相転移挙動の違いは、電子-格子相互作用の強さをパラメータとすることにより整理できるとされてきた。単純化して、(極限的な)強結合型と弱結合型の2種類に分類してしまうこともよくされる。

(ところで、そもそもパイエルス転移とはどんなものであるかということについても、実は人によってだいぶ違っているようで驚くことがよくあります。たとえば、パイエルス転移とCDW転移、別の現象として定義する人もいるようです。また、弱結合型だけをパイエルス転移だと考える人もいたりする。Peierls自身はむしろ強結合的現象を念頭においていたのですが……。こういう前提の違いから、議論が混乱することもよくある。日本物理学会誌、63、 178-186 (2008).)

これに対して、従来のこのような分類法は「正しくない」ことが当研究室の研究により分かってきた。

これに対して、従来のこのような分類法は「正しくない」ことが当研究室の研究により分かってきた。

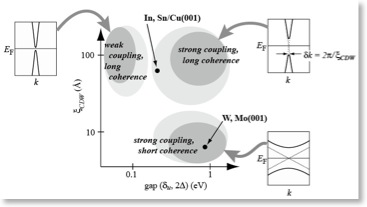

従来の考え方では、電子格子相互作用が弱い「弱結合型」では格子系の相関長が長く、逆に「強結合型」では相関長は格子定数程度に短くなるとされてきた。ところが、当研究室の中川らが発見したIn/Cu(001)系のパイエルス転移においては、電子格子相互作用が非常に強い強結合型であるにもかかわらず、格子系の相関長が想定外に長いことがわかったのである。(中川らの論文は、論文の64、70、74、83あたり)

当研究室の八田らは、電子格子相互作用の指標であるバンドギャップの大きさと、格子系の相関長の大きさの温度変化を精密に測定し、電子系と格子系の絡み合った振る舞いを解明した。その結果、この強結合-長コヒーレンス型における相転移は、以前から知られている弱結合-長コヒーレンス型とも、強結合-短コヒーレンス型とも質的に異なる第3のタイプであることが明らかになった。(実験結果の詳細は論文の84、87あたり)

当研究室の八田らは、電子格子相互作用の指標であるバンドギャップの大きさと、格子系の相関長の大きさの温度変化を精密に測定し、電子系と格子系の絡み合った振る舞いを解明した。その結果、この強結合-長コヒーレンス型における相転移は、以前から知られている弱結合-長コヒーレンス型とも、強結合-短コヒーレンス型とも質的に異なる第3のタイプであることが明らかになった。(実験結果の詳細は論文の84、87あたり)

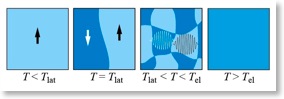

長コヒーレンスのCDW状態は、簡単にいえば「壊れやすいバンド絶縁体」であって、絶縁体であるためには結晶格子があるサイズ以上を保っていなくてはならない。(これに対してNaClとか多くの典型金属酸化物は「丈夫な絶縁体」といえる。結晶を単位格子くらいまで壊してしまっても、絶縁体のままである。)「壊れやすいバンド絶縁体」の温度を上げていくと、絶縁体が壊れる過程として2つの可能性がある。一つは、電子系のエントロピー項のために格子歪みが不安定化して、金属になってしまう過程で、これが従来の弱結合モデルである。一方、長コヒーレンスー強結合では、電子のエントロピー項が効き出すより低温で、格子が壊れはじめる。短コヒーレンスの「丈夫な絶縁体」では、格子がいくら壊れてもいつまでも絶縁体であるが、「壊れやすいバンド絶縁体」では、ある程度まで格子の周期性が損なわれると、もはや絶縁体でいることができなくなり、金属化してしまう。これが第3のタイプである。(転移機構の解説は日本物理学会誌、63、 178-186 (2008); T. Aruga, Surf. Sci. Rep. 61, 283ー302 (2006).)

これらの研究で、同じパイエルス転移であっても、物質によって振る舞いがかなり異なることが明らかになった。このような物質による相転移挙動の違いは、電子-格子相互作用の強さをパラメータとすることにより整理できるとされてきた。単純化して、(極限的な)強結合型と弱結合型の2種類に分類してしまうこともよくされる。

(ところで、そもそもパイエルス転移とはどんなものであるかということについても、実は人によってだいぶ違っているようで驚くことがよくあります。たとえば、パイエルス転移とCDW転移、別の現象として定義する人もいるようです。また、弱結合型だけをパイエルス転移だと考える人もいたりする。Peierls自身はむしろ強結合的現象を念頭においていたのですが……。こういう前提の違いから、議論が混乱することもよくある。日本物理学会誌、63、 178-186 (2008).)

これに対して、従来のこのような分類法は「正しくない」ことが当研究室の研究により分かってきた。

これに対して、従来のこのような分類法は「正しくない」ことが当研究室の研究により分かってきた。従来の考え方では、電子格子相互作用が弱い「弱結合型」では格子系の相関長が長く、逆に「強結合型」では相関長は格子定数程度に短くなるとされてきた。ところが、当研究室の中川らが発見したIn/Cu(001)系のパイエルス転移においては、電子格子相互作用が非常に強い強結合型であるにもかかわらず、格子系の相関長が想定外に長いことがわかったのである。(中川らの論文は、論文の64、70、74、83あたり)

当研究室の八田らは、電子格子相互作用の指標であるバンドギャップの大きさと、格子系の相関長の大きさの温度変化を精密に測定し、電子系と格子系の絡み合った振る舞いを解明した。その結果、この強結合-長コヒーレンス型における相転移は、以前から知られている弱結合-長コヒーレンス型とも、強結合-短コヒーレンス型とも質的に異なる第3のタイプであることが明らかになった。(実験結果の詳細は論文の84、87あたり)

当研究室の八田らは、電子格子相互作用の指標であるバンドギャップの大きさと、格子系の相関長の大きさの温度変化を精密に測定し、電子系と格子系の絡み合った振る舞いを解明した。その結果、この強結合-長コヒーレンス型における相転移は、以前から知られている弱結合-長コヒーレンス型とも、強結合-短コヒーレンス型とも質的に異なる第3のタイプであることが明らかになった。(実験結果の詳細は論文の84、87あたり)長コヒーレンスのCDW状態は、簡単にいえば「壊れやすいバンド絶縁体」であって、絶縁体であるためには結晶格子があるサイズ以上を保っていなくてはならない。(これに対してNaClとか多くの典型金属酸化物は「丈夫な絶縁体」といえる。結晶を単位格子くらいまで壊してしまっても、絶縁体のままである。)「壊れやすいバンド絶縁体」の温度を上げていくと、絶縁体が壊れる過程として2つの可能性がある。一つは、電子系のエントロピー項のために格子歪みが不安定化して、金属になってしまう過程で、これが従来の弱結合モデルである。一方、長コヒーレンスー強結合では、電子のエントロピー項が効き出すより低温で、格子が壊れはじめる。短コヒーレンスの「丈夫な絶縁体」では、格子がいくら壊れてもいつまでも絶縁体であるが、「壊れやすいバンド絶縁体」では、ある程度まで格子の周期性が損なわれると、もはや絶縁体でいることができなくなり、金属化してしまう。これが第3のタイプである。(転移機構の解説は日本物理学会誌、63、 178-186 (2008); T. Aruga, Surf. Sci. Rep. 61, 283ー302 (2006).)